Depuis 2017, la demande de spécialistes capables d’analyser les phénomènes atmosphériques a progressé de 15 % en France, selon le ministère du Travail. Les entreprises du secteur aéronautique, maritime et agricole recrutent désormais hors des filières classiques, face à la pénurie de profils techniques aguerris à la modélisation et à la prévision.

Un diplôme bac+5 n’est plus systématiquement exigé : de nombreux postes s’ouvrent à des candidats issus de parcours hybrides, associant compétences scientifiques et informatiques. La maîtrise des outils de simulation et l’adaptabilité face à l’évolution rapide des technologies figurent parmi les compétences les plus recherchées.

Le quotidien fascinant d’un météorologue : bien plus que des prévisions

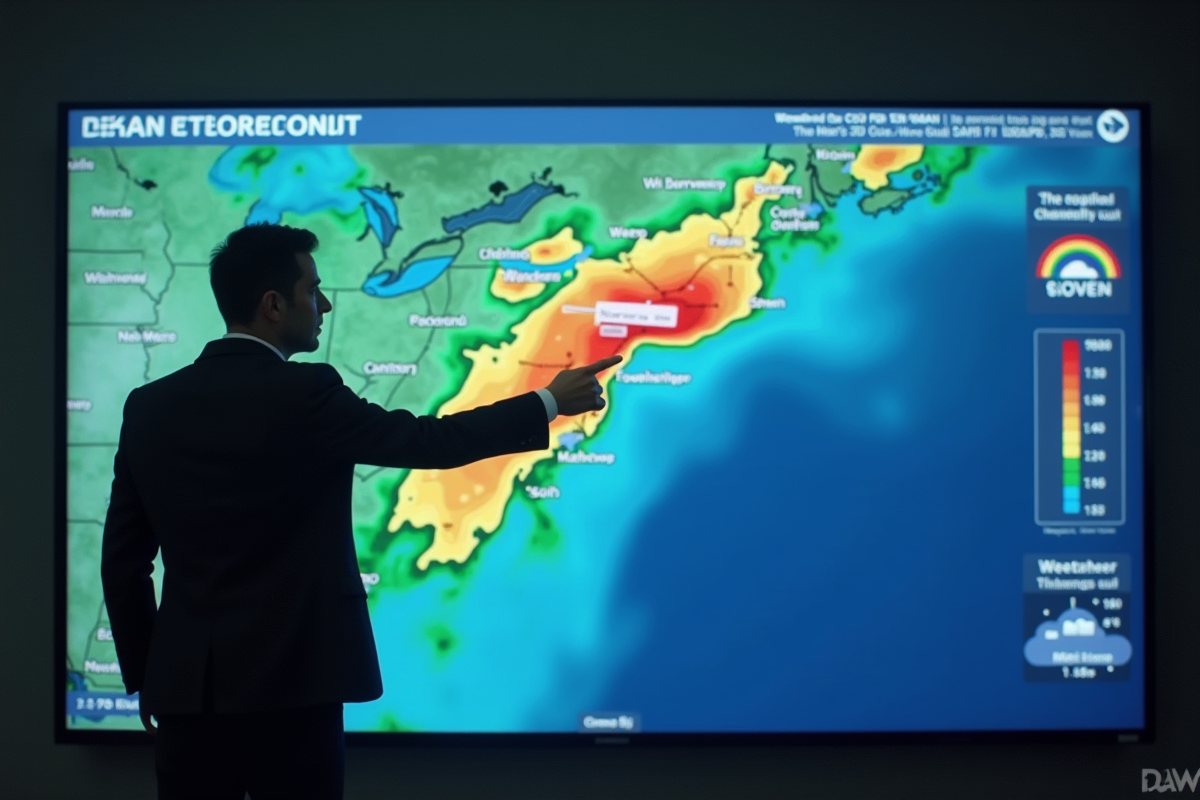

Derrière le terme de météorologue, il y a bien plus qu’une simple carte des nuages à la télévision. Ce métier s’articule autour d’une vigilance de chaque instant, entre observation méticuleuse de l’atmosphère, analyse pointue de données venues de satellites, de stations ou de radiosondes, et réactions rapides face à l’imprévu. Chaque bulletin météo naît d’un savant mélange de science et de méthode. Les horaires dérapent souvent, notamment quand des orages ou des tempêtes menacent, exigeant parfois une mobilisation jusque tard dans la nuit.

Au quotidien, le métier se décline en plusieurs facettes :

- Collecte et traitement des données : chaque matin, l’analyse des relevés s’impose comme un rituel. Le météorologue ajuste les modèles numériques et tente de détecter à l’avance les événements météo majeurs.

- Communication : il transmet ses analyses aux autorités, aux médias ou encore aux secteurs sensibles tels que l’agriculture, l’aviation ou l’énergie.

- Gestion de crise : en situation de catastrophe naturelle, il devient un acteur clé de la protection des populations et de la coordination des réponses d’urgence.

Les employeurs se révèlent pluriels : Météo France, La Chaîne Météo, mais aussi le CNRS, l’INRA ou des compagnies d’assurance. Certains professionnels, comme François Jobard ou Isabelle Beau, se consacrent à la recherche tandis que d’autres, à l’image de Thomas Karmann, mêlent conseil, modélisation et interventions sur le terrain. Ce foisonnement de missions nourrit une passion partagée : comprendre et anticiper la météo, en France comme dans le reste de l’Europe.

Quelles compétences et qualités pour réussir dans la météorologie ?

Pour s’imposer dans ce secteur, il faut avant tout de solides connaissances en mathématiques, physique et statistiques. Rien n’est laissé au hasard : modélisation atmosphérique, mécanique des fluides ou chimie de l’air exigent rigueur et curiosité pour les systèmes complexes qui façonnent notre climat.

La maîtrise des outils numériques fait la différence. Qu’il s’agisse de systèmes d’information géographique (SIG), de traitement informatique, de télédétection ou de logiciels de visualisation, chaque jeu de données, chaque image satellite se transforme en matière à analyser. L’anglais technique arrive vite sur le devant de la scène, car la recherche et la veille scientifique se déroulent à l’échelle internationale.

Au-delà des connaissances, certaines qualités humaines tirent leur épingle du jeu. Rigueur, patience, sens aigu de l’observation, mais aussi gestion du stress en conditions extrêmes. Le travail en équipe s’impose : la prévision ne se fait jamais en vase clos. Il faut savoir transmettre l’information, vulgariser, alerter clairement, synthétiser pour des interlocuteurs de tous horizons.

Enfin, l’adaptabilité est incontournable : horaires décalés, pression des délais, formation continue pour ne pas décrocher face à l’évolution rapide des outils et des modèles. Ceux qui choisissent cette voie partagent souvent un attrait pour la nature, une certaine humilité devant l’incertitude du ciel, et un appétit pour la recherche, de Paris à Lyon, et bien au-delà.

Des opportunités variées : où et comment exercer ce métier passionnant ?

Le champ d’action du météorologue s’étend bien plus loin que les bulletins télévisés. Les grandes structures comme Météo France, Environnement Canada ou La Chaîne Météo recrutent pour des missions de prévision, d’observation ou d’analyse des phénomènes atmosphériques. Côté recherche, le CNRS, l’INRA ou les universités forment des équipes autour de projets liés à la qualité de l’air, à l’hydrologie ou à l’étude des changements climatiques.

Le secteur privé multiplie aussi les opportunités. Cabinets de conseil, assurances, groupes énergétiques, transport aérien : tous recherchent des spécialistes capables de modéliser les risques, d’anticiper l’impact météo ou d’optimiser les opérations. L’agriculture et le tourisme, eux, s’appuient sur les données météo pour ajuster leur production ou affiner leur stratégie. Même les collectivités publiques font appel à ces experts pour la gestion des catastrophes naturelles ou des événements extrêmes.

Voici quelques exemples concrets de structures qui recrutent :

- Organismes publics comme Météo France, CNRS ou les universités

- Entreprises privées dans l’énergie, les transports et les assurances

- Secteurs émergents : développement durable, gestion de la qualité de l’air

Sur le plan géographique, les perspectives s’élargissent. De nouvelles opportunités apparaissent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Les météorologues trouvent aussi leur place dans le développement durable ou la gestion des ressources naturelles, en lien avec des hydrologues, ingénieurs ou décideurs publics. Leur rôle dans la prévention et l’adaptation face aux risques climatiques prend de l’ampleur.

Se former, se lancer : conseils pour rejoindre le monde des météorologues

La formation dessine le parcours des météorologues. Plusieurs chemins s’offrent aux candidats intéressés :

- Passer par l’université, avec une licence en physique ou en sciences, puis envisager un master spécialisé

- Opter pour l’ENM (École nationale de la météorologie) en France, référence pour devenir ingénieur des travaux de la météorologie ou technicien supérieur

- Choisir des cursus reconnus à l’international, proposés par des universités comme Florence, Washington ou Texas

La filière ne se limite pas aux chercheurs : elle accueille aussi ceux qui s’orientent vers des applications concrètes, la prévision ou l’animation scientifique. Postuler comme climatologue, chercheur ou prévisionniste nécessite une base scientifique solide, mais aussi une souplesse pour suivre le rythme des innovations technologiques.

La formation, qu’elle soit initiale ou continue, s’articule de la manière suivante :

- La formation initiale met l’accent sur la physique, la modélisation et la prise en main des outils numériques.

- La formation continue permet d’intégrer de nouvelles méthodes d’observation et de prévision.

S’ajoute à cela la mobilité, un véritable atout : la météo ne connaît pas de frontières. Les stages ou échanges à l’étranger valorisent les parcours, notamment dans les universités européennes ou nord-américaines telles que McGill ou UQAM. Il vaut la peine de cibler des spécialisations : observation, modélisation, climat ou gestion des risques, chaque domaine requiert des compétences spécifiques. Multipliez les expériences sur le terrain, auprès de professionnels aguerris : c’est là que s’apprend la réalité du métier.

Au fil des années, le métier de météorologue ne cesse de se réinventer, porté par la curiosité, l’exigence technique et la nécessité de comprendre un monde en perpétuel mouvement. Ceux qui choisissent cette voie avancent, les yeux rivés vers le ciel, prêts à relever les défis climatiques de demain.